学生ロングインタビュー大阪大学未来基金・ゆめ募金

学部学生による自主研究奨励事業

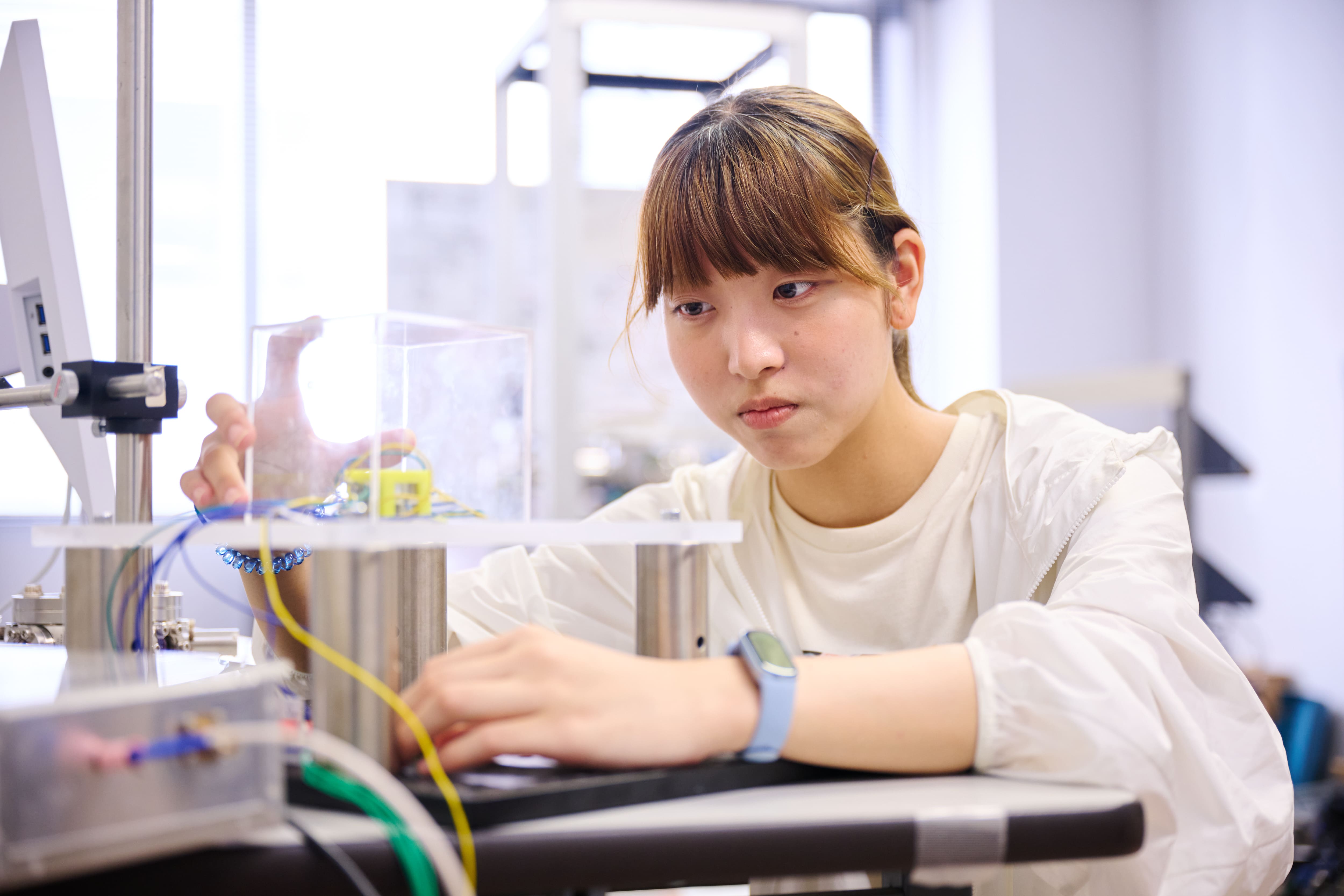

実験を通して挑む

イオンの新たな集積化

基礎工学部 電子物理科学科

エレクトロニクスコース4年生

仮山 史織(かりやま しおり)さん

テーマ探しから始まった研究

――大阪大学に進学したきっかけや目的は何ですか?

高校時代、人工知能に興味があり、その発展には新しいコンピュータが必要だということを知りました。なかでも量子コンピュータに関係することを学びたいと思い、研究が盛んな大阪大学を選びました。量子コンピュータについての動画やインタビュー記事で拝見していた藤井啓祐先生がいらっしゃるというのも大きかったです。

――自主研究奨励事業の対象となった研究について、そのテーマに関心を持ったきっかけや内容を教えてください。

自主研究奨励事業については1年生のときから知っていましたが、「研究はしたいけど具体的に何をすればよいのかがわからない」状態でした。1、2年生の間にさまざまな研究室を訪ねてお話を伺ったり、同じ学科の先輩に研究室でどんなことをしているかを聞いたりすることで、3年生でやっと研究テーマを決めることができ、応募しました。

研究テーマは、「四重極リニアトラップにおけるトラップ領域の3次元拡張と微粒子のシャトリング制御の実現」。量子コンピュータの研究と聞いて想像するものとは少し違うかもしれませんが、量子コンピュータを実現する方法の1つにイオントラップという方式があります。量子コンピュータのためにイオンを捕まえて制御する必要があるのですが、そのイオンをたくさん集められる装置の構造や集積化の方法を見つけることを研究テーマに選びました。

――自主研究奨励事業で大学からの支援を受けたことで、実現した取り組みはありますか?その取り組みを通じてどのような学びや出会いがありましたか?

ゆめ基金のご支援は、その実験装置を製作する資金にさせていただきました。新しい構造の検証のために、簡単な装置を作り、実験する必要があったのですが、材料や部品が高価だったので、ご支援をいただけてとてもありがたかったです。

また、自主研究のテーマを決めるにあたって、アドバイザーの先生から「自主研究は卒業研究じゃないから、もっと自由にやってみよう」と、主体性を尊重していただけたことがとても嬉しかったです。そのおかげで、自分で課題を見つけるところから、実際に研究をしていくなかでも、先生に相談はしながらも、基本的には自分が主体となって行動を積み重ねていくことができました。

俯瞰的な視野を身につけたい

――支援を受けて自主研究を行う前と現在を比較して、授業や研究に取り組む姿勢、将来の夢や目標に変化はありましたか?

実験ではその時々で壁があり、その壁を乗り越えての繰り返しで、結果的に想定していたところまではたどり着けなかったのですが、それはそれで次に進むための道が見つかったと思っています。これまで、研究はひとりで黙々とするものだと思っていたのですが、アドバイザの先生をはじめ、周りの方たちとコミュニケーションをとることが研究をスムーズに進めるために大事なことの1つだというのが私にとっての学びでした。また、より良い研究をするためには研究分野での深い知識や俯瞰的に見る力を身につける必要があると感じました。とくに、きちんとした結果を出すために“すべきこと”の管理がまだまだできていないと痛感させられました。

当初は量子アルゴリズムや量子情報の研究に取り組みたいと思い、阪大に入学したのですが、自主研究を通して、自分の手を動かして試行錯誤を重ねながら結果を出すという「実験」がしたいという気持ちがどんどん大きくなり、自主研究でお世話になったアドバイザーの先生の研究室を選びました。

いまは自主研究を通して研究がどういうものなのか、自分に必要なことは何かがわかったので、自主研究で行った研究をこれからも継続したいですし、入学時には憧れるだけだった博士課程にも進学しようと考えています。